2025-08-04

文章来源:财联社

7月A股上演大奇迹月,赚钱效应带动了私募基金发行,尤其是今年业绩亮眼的量化私募。

据相关数据显示,截至7月30日,今年以来合计备案量化私募产品3059只,占到备案产品总量的45.7%。较今年前5月,量化私募产品备案总数达1930只,占全市场私募证券产品备案总量的44.26%。短短两个月,量化私募产品新发增加1129只,产品数量与在全行业私募新发中占比均有大幅提升。

百亿量化私募是今年新发的主力,销售渠道上,多只产品活力全开,在多家券商同时销售。

增强销售能力方面,财联社采访了灵均投资董事长蔡枚杰。她介绍,公司在产品销售上有方法,一是愿意做“苦力”,路演场次、响应速度在行业里都居行业前列;二是会根据客户的风险偏好和收益预期,精准匹配产品;三是人才结构向“高精尖+AI工具”转型,利用AI让服务更高效、更专业。

近年,私募新规、程序化交易新规陆续落地,私募行业在强监管中开启高质量发展。今年以来,以上半年数据为例,私募基金公司数量减少了533家,基金产品数量减少了约3600只,但是基金规模不降反升,半年增加约3500亿元。

私募规模增加一方面是市场反弹,净值回升;另一重要原因在于私募基金公司在首发、持营上的频频发力。

从新发产品的数量来看,今年以来,备案产品数量居前的多数为大规模量化私募,截至今年5月,66家备案产品数量不少于10只的私募机构中,大规模私募占到40家,其中量化私募占到31家。

一直以来,市场对量化策略多有误会,在业绩之外,如何让渠道、客户了解产品也至关重要。

在蔡枚杰看来,除了勤奋跑渠道,用AI赋能销售之外,销售团队要有把复杂的专业问题讲透的能力。销售团队的价值就在于“翻译”,把“基差收敛”“对冲机制”这些专业术语,转化成投资者听得懂的语言。

很多投资者会说“你只要赚钱就行了”,但现实是没有任何基金能保证永远赚钱。蔡枚杰表示,如果投资者只看短期收益,不理解背后的逻辑,一旦遇到波动就容易恐慌,这就是信息不对称带来的问题。

相对于主观,量化产品回撤时如何做好投资的陪伴会更有难度。蔡枚杰介绍,投资者是否购买灵均的产品是次要的,让他们真正理解量化、理解产品本身才是第一位的。

在客户沟通上,灵均投资坚持“透明化、前置化”,常会通过定期报告(周报、月报)向客户同步净值表现,重点说明回撤的原因,是市场整体因素还是策略阶段性特征,让客户清楚回撤的“来龙去脉”。若出现超出预期的回撤,会在第一时间主动沟通,不仅解释原因,更会同步公司的应对措施和优化方向。

“沟通的核心是让客户理解,量化策略的回撤是正常现象,关键在于能否通过科学的评估和及时的调整控制风险。”蔡枚杰表示,公司不应该回避回撤,而是通过专业的分析和坦诚的沟通,与客户建立长期信任。

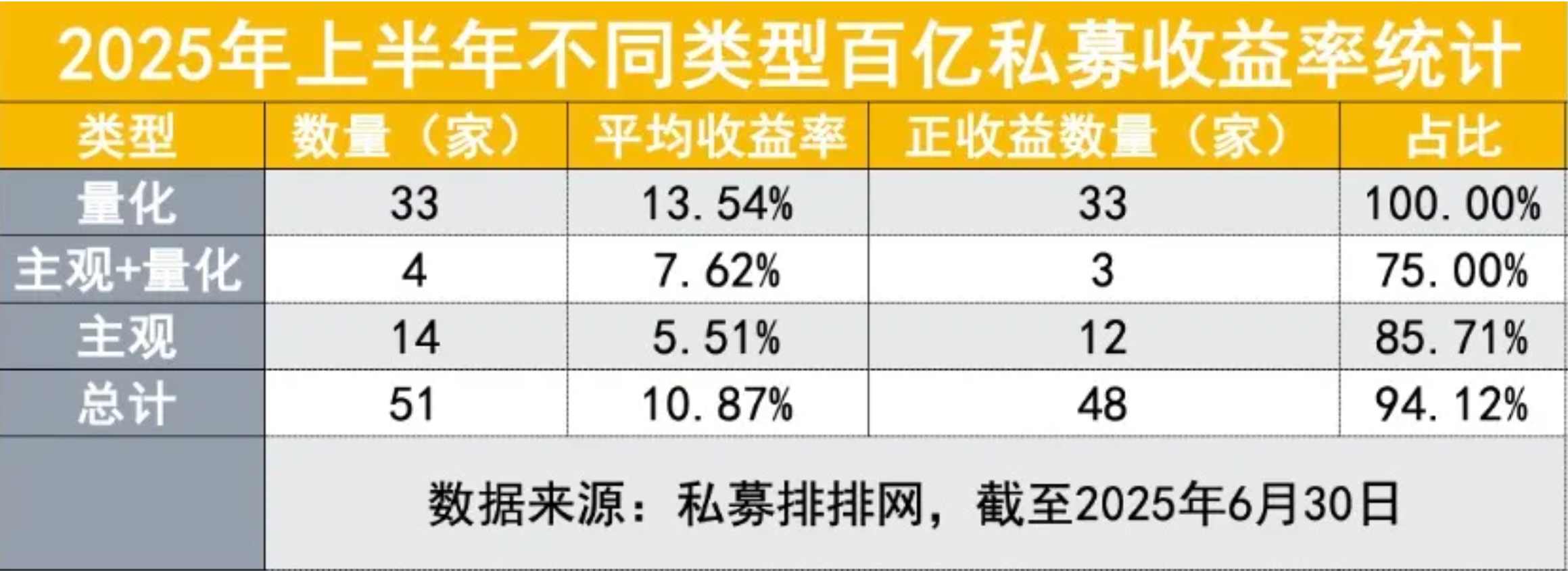

业绩抗打也是今年量化私募好发的原因,受小市值行情活跃与流动性改善的双重利好影响,上半年百亿量化私募获利丰厚。

数据显示,有业绩展示的33家百亿量化私募上半年平均收益率达13.54%,且全部实现正收益。在上半年收益不低于10%的27家百亿私募中,量化私募占24 家,占比近九成。

免责声明:本文不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。灵均不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文信息引发的损失不承担责任。市场有风险,投资需谨慎。

在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:

一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

1、净资产不低于1000万元的单位;

2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)

二、下列投资者视为合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;

4、中国证监会规定的其他投资者。

如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。

投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。

与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。